三、整车企业应对未来移动出行变革的策略

移动出行变革是大势所趋。车企在未来移动出行生态中将主要担当两种角色:产品提供商和移动出行服务提供商。前者要求车企提供具备数字孪生模型、可持续自我进化的“新汽车”产品;后者要求车企支持一体化、个性化的出行服务。

因此,车企在认知上应深刻理解,在万物互联与碳中和两大趋势的共同作用下,移动出行领域的变革方向,即2050年智能化将获得极大发展,带有自动驾驶功能的智能汽车将成为用户的伙伴,城市中完全实现无缝衔接的、高效的、绿色的出行;而围绕2050年长期发展方向,2035年就会有一些具象化的技术、产品和商业模式落地;另一方面在行动上,车企现在就要做好规划和储备,基于自身认知、能力的改变,兼顾当前和中长期市场发展,围绕智能汽车的技术、产品和商业模式,做到生产一代、研发一代、储备一代,为长期发展储备的企业竞争力的同时,也会增强当前市场的产品竞争力。

对于车企布局未来移动出行产业的具体策略,盖斯特给出三方面建议:

1.打造数字化、智能化、可互联的汽车产品

车企必须打造未来移动出行所需的产品,即智能化、数字化和可互联的“新汽车”产品。智能化意味着“新汽车”通过持续升级和迭代,具备持续满足、挖掘、创造用户需求的能力,能够帮助人、解放人、理解人,并为用户创造个性化的最佳体验;数字化则是打造汽车产品的重要手段,通过获取、分析并应用企业内外部数据,释放海量数据的价值,推动产品实现自我进化、持续迭代的智能化;可互联即万物互联的产品,指车辆与外部环境的资源、设施之间互联互通,支撑整车产品体验提升,同时汽车在智慧城市中车联万物,汽车作为可移动的互联节点、数据载体、智能终端和物理空间,成为打通城市人流、物流、能源流、信息流以及价值流的关键枢纽和核心平台,对于推动形成多主体协同智能的发展至关重要。

未来的汽车是与用户实时互动的载体,需要车企与软硬供应商实时在线为用户提供服务,共同实现价值最大化。因此车企应主导整车开发和产品服务,通过智能化和网联化实现车辆产品与外部生态资源的接入、实时在线与打通。

盖斯特将汽车相关的生态分为三类,这也是车企移动出行生态建设的重点。一是整合集成技术生态,以车企为核心整合集成所有汽车技术,搭建基础平台架构,满足用户对产品功能和性能的需求;二是构建应用生态,应用生态也称为开发者生态,车企应主导平台搭建和规则设定,培育开放、丰富的应用生态资源,例如提供多样化的信息娱乐内容,满足用户的个性需求;三是充分服务资源生态,车企应以不同合作模式接入服务商资源,通过实时在线的金融、充电等外部服务资源满足用户对即时服务的需求。

2.布局“新汽车”的核心技术

相较于传统汽车,未来汽车的核心技术更加多元、更加复杂,必须基于共性支撑技术和产品核心技术,主要包括智能化、网联化和电动化核心技术,实现智能化的功能和体验。

首先,在智能化方面,共性支撑技术包括大数据处理、AI、数字孪生、云、5G、V2X、高精地图、信息安全等;整车产品核心技术主要指平台架构、软硬解耦能力、应用软件生态、软硬件迭代技术等,而面向消费者的产品功能体现为自动驾驶能力和智能座舱能力。打造车辆自动驾驶能力需要车企掌握感知、决策、执行的核心能力,实现全场景无人驾驶,为用户提供连贯的自动驾驶体验;智能座舱能力涵盖人机交互、座舱部件智能化和设备互联等。

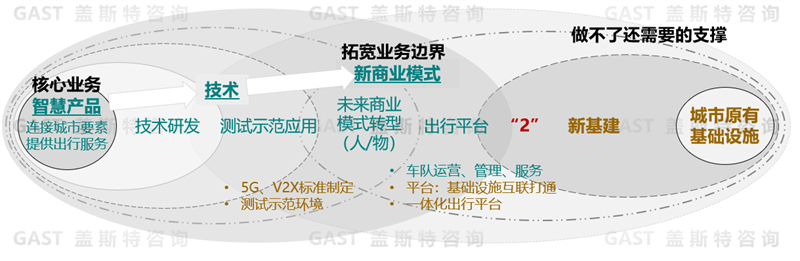

其次,在网联化方面,智能化汽车还必须通过V2X接入智慧城市,做到“车-路-云-网-图-人”的互联互通,才能实现多主体协同智能。V2X的“V”即车辆,应由车企主导满足车端的网联要求,一是具备与“X”连接打通的能力,二是实现V2X功能的能力;“2”由具备基础互联技术的ICT(互联网科技)企业主导,例如5G宏网、V2X互联技术、高精地图/定位、万物互联分布式操作系统等;“X”指城市中可互联的各种设施设备,包括各种基础设施、能量站、其他车辆、人类的手机或穿戴设备等、由政府监管下的多主体实现协同智能。建议车企以构建连接能力为目标,从三方面开展工作:一是做好车端能力,如支持低时延通信和OTA的5G-V2X,与云端打通的智驾、智舱OS,实时更新的高精地图等;二是通过与ICT企业合作或自研,使车辆产品具备连接、打通不同终端的能力;三是与不同“X”的所有者广泛深入合作,积极参与构建多主体协同智能的生态。必要时候车企可自建一部分X(例如充换电站),并且介入其他外部生态资源。

最后,在电动化方面,车企应以先进电动技术为核心,打造电动化产品,并构建应用与能源服务生态。车企布局重点包括三方面,一是储备车端电动化核心技术,如电池技术、车身与电池集成技术、充换电技术等。车企可与头部电池供应商开展技术生态合作;二是搭建充换电应用生态,需要车企与软件商、能源商合作开发充换电相关的车机应用和手机应用,此外车企要接入第三方充电应用生态,为用户提供电池健康监测、补能路径规划、充电桩/站状态监测、费用支付等完整的充/换电服务;三是充/换电服务及设施建设合作,包括充/换电服务建设和设施建设、V2G服务和设施建设等。

3.拓展移动出行新商业模式

面向未来,车企应从产品出发来拓展出行商业模式与服务,与城市基础设施打通,参见图6。车企要开发多个满足未来智慧城市需求的产品,能够与城市要素互联,提供智能化、个性化的出行服务。拓展移动出行新商业模式是车企从传统的制造企业转型成为出行服务提供商或科技创新企业的必经之路。

图6车企布局移动出行新商业模式的策略

车企布局移动出行新商业模式不是一朝一夕就能完成的,盖斯特建议分三个阶段逐步落地。首先,短期以测试示范为主,现阶段重点储备L4自动驾驶算法、V2G等前沿技术,并在小范围开展智能停车场、Robotaxi、无人巴士、无人物流等新模式的示范运营,探索载人、载物多样化的商业模式;其次,中期重点是试点运营,车企要把具备一定竞争力的新出行模式从部分城区拓展至整个城市,打造覆盖全市的出行平台;最后,长期布局商业化和规模化,车企应将出行服务从单一城市向全国铺开,打造全国统一的出行平台,并将其他可行的商业模式规模化。

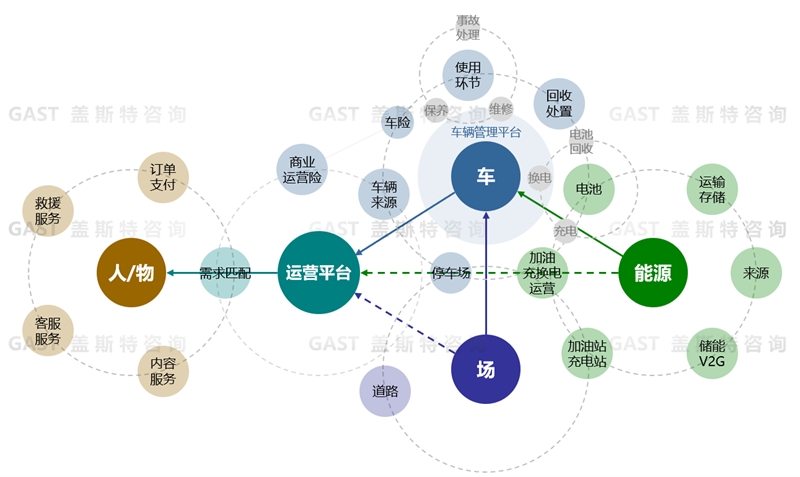

需要注意的是,构建生态是布局未来移动出行商业模式的关键。图7展现了未来移动出行生态的要素和要素间关系,其中有三大核心生态要素:一是供需交互的平台,二是给车提供的支撑性服务,三是给人提供的服务。其中供需交互的平台即为图中的运营平台,它连接人/物、车、场、能源,在高级别自动驾驶运营模式中,车和运营平台密不可分,运营中获取的数据可用于提升自动驾驶能力,所以车企应重点关注运营平台的建设和运维。

图7未来移动出行生态

四、总结

综上所述,未来社会移动出行将实现高度智能化,人流、物流、能源流、信息流将无缝连接,包括人的出行实现一体规划、无缝换乘和智能服务,物的移动则全流程自动化和智能化,能源互联网将建成智能电网与分布式储能结合的生态,智能交通与信息基础设施实时在线、广泛互联。为应对未来移动出行变革,车企应提升认知、准确定位,从现在开始行动,按照短期、中期和长期目标,分别在汽车产品打造、技术能力储备和出行新商业模式布局三个层面,提升产品能力和企业能力,完成自身从产品制造商向“制造+服务”的出行服务商及科技创新企业转型,从而在万物互联的社会中占据有利地位,保持长期的竞争优势。